兜兜转转四年后,谷歌为了淘汰第三方Cookie推出的隐私沙盒计划,终究还是“创业未半而中道崩殂”。日前谷歌高管安东尼·查韦斯宣布,“在评估了行业对其预期价值的反馈,并考虑到其采用率较低后,我们决定停用Topics等隐私沙盒技术。”

事实上,海外科技媒体The Information的相关报道显示,谷歌真正的打算是彻底关闭整个“隐私沙盒”(Privacy Sandbox)项目。毕竟即便谷歌已经在事实上成为了浏览器生态的规则制定者,但同样也不能为所欲为,淘汰第三方Cookie这个重塑互联网广告格局的想法,在广告商、网站以及开发者的共同抵制下最终还是变成了泡影。

此前在2021年夏季,为了响应用户对于透明度与隐私安全的需求,谷歌方面宣布将在Chrome上淘汰第三方Cookie。彼时谷歌在官方博客文章中表示,Cookie已经背离了其发明时的初衷,因此他们决定推出隐私沙盒项目以重塑广告隐私标准。

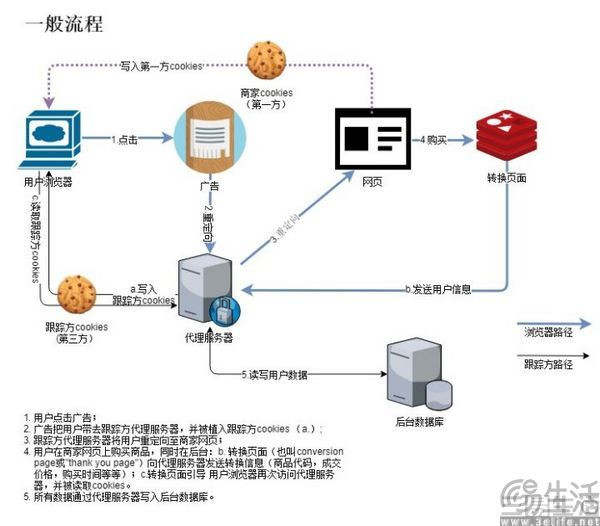

作为一个诞生于上世纪90年代的技术,Cookie被广泛用于记录用户身份。比如大家访问了我们三易生活的网站,你的电脑或手机浏览器里就会储存这次访问的Cookie信息,如果在一段时间后再次访问,我们的网站服务器就可以通过Cookie分辨出两次访问是来源于同一个用户。

简而言之,Cookie是一个便于互联网产品/服务追踪用户行为的工具。其中第三方Cookie最大的作用,就是能跨越不同的互联网产品,将用户的行为串联起来,并最终勾勒出用户访问了哪些网站,或是购物车中保留了哪些商品等信息。

美国百货公司之父约翰·沃纳梅克有一句名言,“我知道我的广告费有一半浪费了,问题是我不知道哪一半被浪费了”。这句在营销领域影响深远的论述,其实就反映了广告商的最大痛点,它们既无法识别消费者是在哪个瞬间被打动,也很难追踪到是什么让大家屡次看到、但始终无感。

使用第三方Cookie持续追踪用户上网冲浪的行为,广告商也就收获了对应用户的精致画像,进而可以因地制宜地投放广告。显而易见,大家肯定不希望自己上网冲浪时被时刻“监视”,所以用隐私沙盒淘汰第三方Cookie,谷歌此举属于是顺应民意。

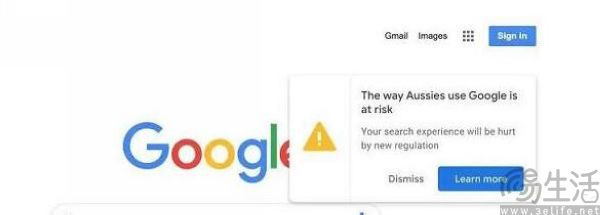

然而当时谷歌刚刚宣布了自己的决定后,业界很快便怨声四起。无论微软、Opera、Firefox等浏览器赛道的友商,还是GitHub、电子前线基金会(EFF)等互联网社区,均不约而同地站在了他们的对立面。

那么问题就来了,为什么一个为用户隐私安全着想的方案,会受到整个业界的反对呢?

保护用户隐私安全虽然是互联网行业的政治正确,但互联网实体遵循政治正确其实有一个隐藏的前提条件,那就是不能影响到商业利益。可偏偏谷歌在Chrome上淘汰第三方Cookie无可避免地将会颠覆互联网广告生态,可能会让其他依托于互联网广告产业链的实体“没饭吃”。

广告无疑是互联网行业最经典的变现方式之一,在过去的二十余年时间里,不仅互联网大厂从广告商的预算中受益,无数个人开发者也是在通过广告维持生计,这也是为什么EFF、GitHub等等中立组织也会站出来反对谷歌隐私沙盒技术的原因。虽然这个项目确实能保护用户隐私,但也顺带让其他靠广告吃饭的开发者未来只能喝西北风。

谷歌推出隐私沙盒项目的初衷其实是好的,他们的想法是把广告需要的数据放在浏览器本地,不再允许广告商直接访问用户数据。过去浏览器通过Cookie向广告商提供数据,以方便后者构建用户画像,但现在Chrome浏览器会自己来处理用户数据,将具体的用户信息“大隐隐于市”。

隐私沙盒项目的核心,就是由Chrome来告诉广告商这位用户喜欢什么,并且会代替广告商完成广告竞价操作。尽管看起来谷歌的隐私沙盒做到了既保护用户隐私、又不耽误广告商的投放,但奈何它在实际测试中基本属于“扶不起的阿斗”,广告商抱怨它无法实现精准投放、网站则吐槽它会降低收入。

更为重要的是,大家还都不相信谷歌的节操。考虑到Chrome已经占据了浏览器市场超过2/3的份额,一旦隐私沙盒项目真正全面启用,网站从此将无法拿到具体的用户信息、广告商也无法进行有效竞价,追踪用户就只能依赖于Chrome。到时候,谷歌说什么,广告商和网站就只能信什么。

当然,即便谷歌没有自己的小九九,隐私沙盒项目也注定是徒劳无功的,因为当下的互联网环境,已经无法支持各方为了远期利益牺牲短期回报。从长远来看,隐私沙盒项目会改善用户的隐私安全问题,让用户更愿意贡献自己的数据,从而改善互联网广告生态,但在短期内,广告商和网站必然要承受损失。

事实上,隐私沙盒项目的关闭,就标志着传统互联网世界的参与者对于互联网精神已经不再感冒,在各自的利益面前,协作和共享已经被抛诸脑后。大家都不再愿意牺牲自己的利益来构建一个更健康的秩序,互联网生态的参与者们对于彼此的信任几乎消耗殆尽,“共识”已经成为了稀缺资源。

靠谱的配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。